Enrichment Program (EP)

サステナビリティの学びを未来の世代へ

Enrichment Program (EP) は、「世界的な目標であるSDGs」を理解し、自分と地域社会(世界)のつながりを探究する、サステナビリティ(SDGs) をテーマとした学校での学習プログラムです。

Enrichment Programとは?

Enrichment Program (EP) は、教室で実施できる学習者主体の課題解決型学習(PBL)のプログラムです。システム思考を使って社会課題を「自分ゴト化」し、サステナブルな社会実現の主体者として解決に挑む意欲と力を育みます。

経験をチカラに。成長につながる学び

サステナビリティ教育をデジタル&英語イマージョンの手法で

■デジタル、ICTの活用で世界を身近に

Enrichment Program(EP)ではデジタルコンテンツ(ビデオ・スライド・テキスト)やICTを活用し、テーマや海外事情について視覚的、聴覚的に臨場感のある学びを提供します。オンラインで留学生やサステナビリティの実践者とつないだ活動を実施することも可能です。

■英語イマージョンで実践的英語力を育成

英語イマージョンの手法により、実用的なテーマや課題学習を通じて、ツールとして使える実践的な英語力を育成します。英語話者であるファシリテーターや留学生リーダーをクラスに派遣し、英語で授業を運営することも可能です。専門のファシリテーターや留学生リーダーが授業運営と子どもたちの学びをサポートします。

■学校の授業に取り入れやすいプログラム形態

教科を問われない横断的、総合的な学びとして、総合的な探究(学習)の時間や、教科学習への導入が可能です。マニュアルなど授業運営に必要な教材はすべて授業実践パッケージとしてお届けするので、教員の専門教科を問わず、教員自身で運営することも可能です。

教科を問われない横断的、総合的な学びとして、総合的な探究(学習)の時間や、教科学習への導入が可能です。マニュアルなど授業運営に必要な教材はすべて授業実践パッケージとしてお届けするので、教員の専門教科を問わず、教員自身で運営することも可能です。

また、修学旅行などの校外研修と連動させた知識と実体験の融合で、深い学びを実現することも可能です。

■システム思考で問題の本質を理解する

世界的な目標であるSDGsを理解し、自分と地域社会(世界)のつながりを探究するEnrichment Program (EP) では、システム思考を使って社会課題の構造と本質的な問題を捉え、文系理系を超えた学際的視野を身につけることができます。教科横断型の学びで子どもたちの自主性・協働性・社会性を育みます。

現代の複雑系の課題を解決するシステム思考

現代の複雑系の課題を解決するシステム思考

システム思考では、お互いに影響を与え合う要素の集まりをひとつの「システム」と考えます。例えば学校は、教員や生徒・授業・建物などを要素とする「システム」です。解決したい課題をひとつの「システム」として捉え、それぞれの要素の間にどんな影響があるのかを理解し、解決策を見出す思考法がシステム思考です。

開発専門チームとウェブサイト

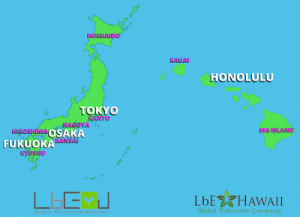

Enrichment Program (EP) は、「サステナビリティ学習の宝島」ハワイを拠点に活動するグループ会社LbE Hawaiiの開発専門チームがカリキュラムの作成、専用ウェブサイト(LbE Sustainability Resource Hub)の開発運営を行います。

LbE Sustainability Resource Hub はサステナビリティ学習に役立つ情報や学習教材、オンライン授業、ネットワーク作りの機会を提供します。社会の変化や学習者の多様なニーズに対応し、豊かな学びを実現する場としてLbEグループが運営するサステナビリティ学習のオンライン・プラットフォームです。

★代表的な活動★

SDGsの視座から社会課題に対する知識を理解に深める。

Photo Language

イラストや写真などの視覚教材を見ながらグループで話し合い、テーマについてさまざまな角度から推察します。視聴覚情報を読み解き、他者と共有することで、多様な捉え方に気づき、共感的な理解や想像力を高めます。

Role Play

日常に起こる課題場面について、参加者がそれぞれに与えられた役割を演じ、意見交換を行います。ロールプレイでは、立場や考え方が違う人たちの気持ちを想像する共感力が求められます。自分自身を知り、相手との相互理解を深めながら、課題解決の手がかりや気づきを得ます。

Sustainable Development Report

Sustainable Development Report

英語の文献の読み取りとデータの考察・分析から、各国が抱える社会課題について学びます。実用的なテーマや課題に取り組むことでタスクベースの実践的英語力を育成します。

Mini Systems Thinking Diagram

システム思考マップを描くことは、1つの現象をきっかけに包括的なものの見方、社会全体を俯瞰する機会になると考えられています。SDGsをテーマに、直近の事象の既存要因と相互作用について、システム思考を用いて理解します。

★参加者の声★

・バングラディシュの季節が6つから2つになってしまったと聞いてびっくりして、自分たちの小さな行動がそんなにも影響を及ぼしていることにショックを受けました。なので、今までは何となく地球に優しいことをしなくてはと思っていたけれど、今はいいことをして世界がもとに戻れるようにしたいと思うので、地球にいい行動をしていきたいです。

・SDGSの問題を日本だけではなく色々な国から見ることで新しい発見があり、興味を持ったのでこれからも調べていきたい。

・悪循環の話は、勉強に関しても同じで初めの気持ちが肝心だと強く思いました。

・各国の社会の中での格差や問題が、どうすれば解決されて行くか、どのように解決して行くかが気になった。

・貧困の中でもどんな内容の問題が1番直すべきか質問した時に、ほとんど意見がかぶらなかった。飢餓という人もいれば教育環境という人もいてそれぞれな感じで面白かった。またどの国でも貧困は発生する問題だから、日本や地域単位ではなく社会全体で政府なども一緒考えなければいけないなと感じた。

・貧困とは、お金を渡す、家を買うなど表面的な問題ではなく内面的に仕事を増やす、お金が入る、服を買う、など段階を経て変えていくものだということを学んだ。

・同じテーマでも国によって達成度が違ったので留学生のお話が面白かったです。他国の人と共有することでもっと自分の国の現状を理解できました。

・日本にいると世界について考えることはあまりないから、世界の現状を知って、どう解決すればいいのか興味を持った。

・海外のことを表面的に知ったつもりだったがその国出身の人の知識、経験などを聞くと、やはり違う一面などが見えてきて、実際に行ってみようと思った。その地域文化を実際に自分の目で確かめてみたい。